So funktioniert unser Gehör

Hören und Verstehen: So funktioniert unser Gehör

Hören ist ein komplexer Vorgang. Sinnbildlich denken wir immer zuerst an unsere Ohren, dabei findet Hören in seiner Ganzheit nicht nur dort, sondern auch im Gehirn statt.

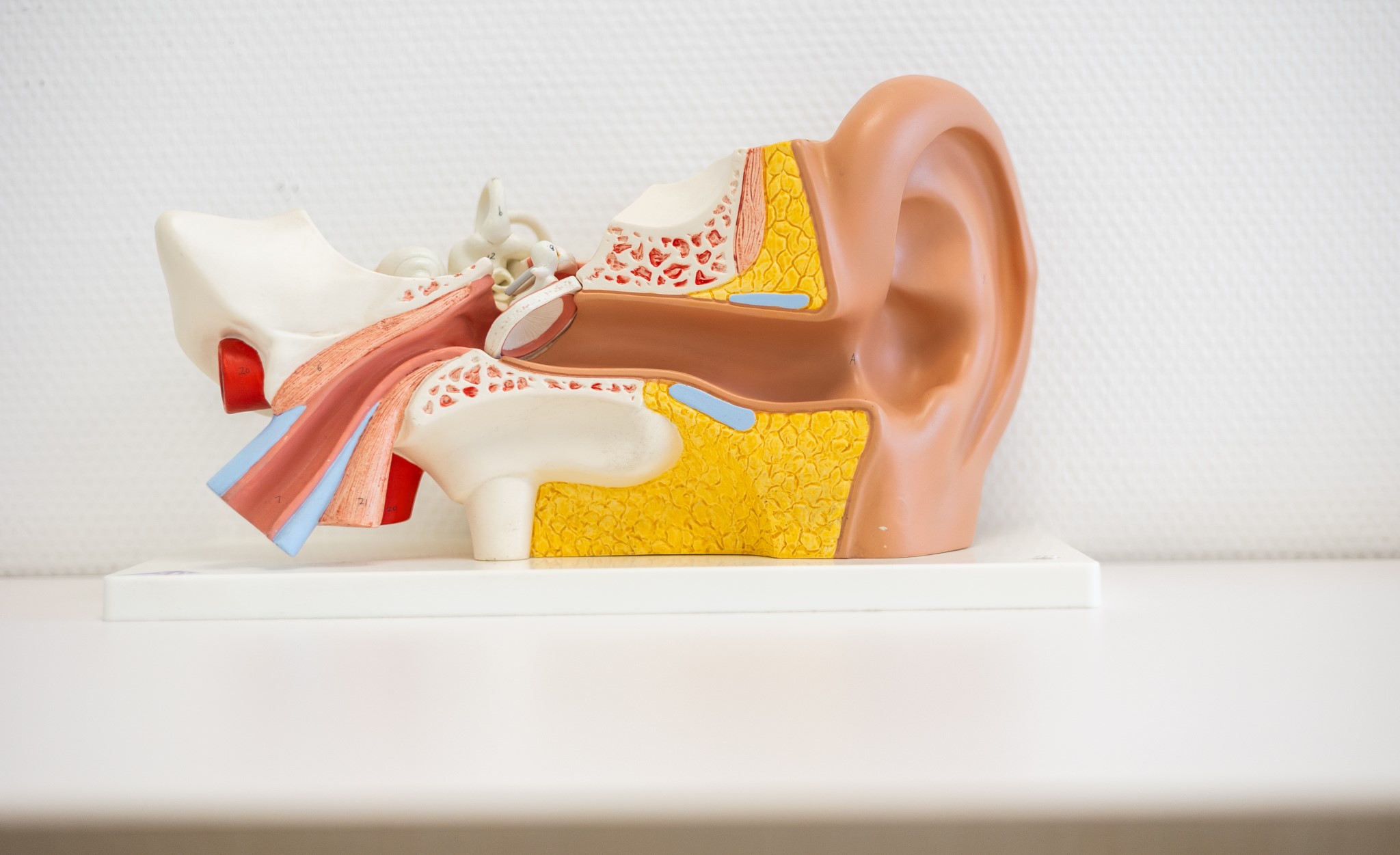

Das Ohr besteht aus Außenohr, Mittelohr und Innenohr. Die akustischen Signale werden vom Außenohr – der Ohrmuschel – aufgenommen und an das Mittelohr weitergeleitet. Dort findet über das Trommelfell eine Verstärkung statt und die Schallwellen werden in mechanische Reize umgewandelt. Mit Hammer, Amboss und Steigbügel folgen nach dem Trommelfell die kleinsten Knochen des Menschen. Der Hammer nimmt die Schwingungen des Trommelfells auf, setzt damit über den Amboss den Steigbügel in Bewegung.

Mit der Gehörschnecke, einem spiralig gewundenen und mit einer wässrigen Flüssigkeit gefüllten Knochenraum, im Innenohr verbunden, presst der Steigbügel die Flüssigkeit zusammen. Es entsteht eine Wanderwelle, welche wiederum Reize auf die sich in der Gehörschnecke befindenden Haarzellen ausübt. Die an den Haarzellen anfallenden Reize werden in Nervenimpulse umgewandelt und an das Gehirn weitergeleitet. Dort treffen die Impulse auf den Hörfilter, welcher wichtige von unwichtigen Signalen trennt und so überhaupt das Verstehen als Grundlage guten Hörens ermöglicht. Erst dadurch können wir – selbst in geräuschvollen Umgebungen – entspannt Gesprächen folgen und empfinden die Fülle der Geräusche nicht als Lärm oder Überlastung.

Hörfilter reaktivieren

Nur 30 Prozent landen in bewusster Hörverarbeitung

Hörfilter reaktivieren -

Nur 30 Prozent landen in bewusster Hörverarbeitung

Unser Gehirn besitzt die Fähigkeit, Informationen zu sortieren und zu filtern. Der Thalamus ist als Gehirnregion die Sammelstelle für Sinneseindrücke: Er wird deshalb gerne als „das Tor zum Bewusstsein“ bezeichnet. Auch Hörinformationen werden gefiltert. Von den auf das Außenohr treffenden Signale werden rund 70 Prozent ausgefiltert, nur 30 Prozent der Hörinformationen erreichen die bewusste Hörverarbeitung.

Das ermöglicht uns das sogenannte selektive Hören, selbst in geräuschvollen Umgebungen: Mit einem intakten Hörfilter können problemlos Unterhaltungen geführt werden, auch wenn es um uns herum sehr belebt zugeht. Gleichzeitig schützt die Filterfunktion auch vor zu viel akustischem Input, der einer Reizüberflutung gleichkäme. Bei einer Hörminderung leiden die Hörfilter und werden zurückgebildet. Das Gehirn versucht dann, das Defizit der Ohren zu kompensieren, indem einfach alles Gehörte weitergeleitet wird, ohne zu unterscheiden was wichtig oder unwichtig ist. Betroffene haben deshalb primär Probleme mit dem Verstehen in geräuschvoller Umgebung. Aus einer geselligen Runde wird schnell mehr Frust als Lust.

Die Ohren sind für das Hören zuständig, das Verstehen ist Aufgabe des Gehirns. Hat das Gehirn als verarbeitender Teil unseres Gehörs also seit längerem keine einwandfreien Signale mehr von den Ohren bekommen, hat es neben der reduzierten Filterung verlernt, wie verschiedene Geräusche klingen. Man spricht dann von einer sogenannten Hörentwöhnung. Die bei einer Hörminderung nötig gewordenen Hörgeräte verstärken zwar die eintreffenden Schallwellen und lassen wieder wesentlich mehr Reize auf das Innenohr und somit auf den Hörfilter treffen. Dieser kann jedoch mit der Flut aus verstärkten Geräuschen nichts mehr anfangen und leitet alle Signale weiter. Die Folge: Alles ist zu laut und zu viel! Eigentlich unnötig, denn der Hörfilter kann regeneriert werden. Das Gehirn muss nach einer Hörentwöhnung wieder lernen, wie bestimmte Geräusche klingen und, um eine akustische Reizüberflutung zu vermeiden, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.

Die gezielte terzo®Gehörtherapie trainiert und reaktiviert die Hörfilter: Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass sich das Üben in Sachen Gehör bereits nach wenigen Tagen auszahlt und wichtige Töne wieder wesentlich besser von den für die jeweilige Situation unwichtigen Geräuschen getrennt werden. Der Aufwand dafür: etwa 30 bis 60 Minuten pro Tag für erfahrungsgemäß zwei bis drei Wochen.